腎疾患における好中球の関与を詳細解説~好中球細胞外トラップを中心に~(病態解析学分野 石津明洋教授)

ポイント

- 好中球と好中球細胞外トラップについて

- 好中球と糸球体構成細胞の相互作用について

- 腎疾患の病態形成における好中球と好中球細胞外トラップの関与について

概要

好中球は末梢血白血球中の最多の免疫担当細胞で、従来は均質な細胞集団とみなされていましたが、近年、異なる遺伝子発現プロファイルと免疫特性を持つ多様な細胞群であることが分かってきました。感染などの刺激により活性化された好中球は、刺激の種類とそれを受け取るサブセットの違いに応じて、サイトカイン、ケモカイン、タンパク分解酵素、活性酸素、好中球細胞外トラップ (neutrophil extracellular traps: NETs) などさまざまな生理活性物質を放出します。このうちNETsは、脱凝縮したDNAと抗菌タンパクで構成されており、生体内に侵入した病原微生物を細胞外で捕捉・殺菌する重要な自然免疫機構のひとつです。

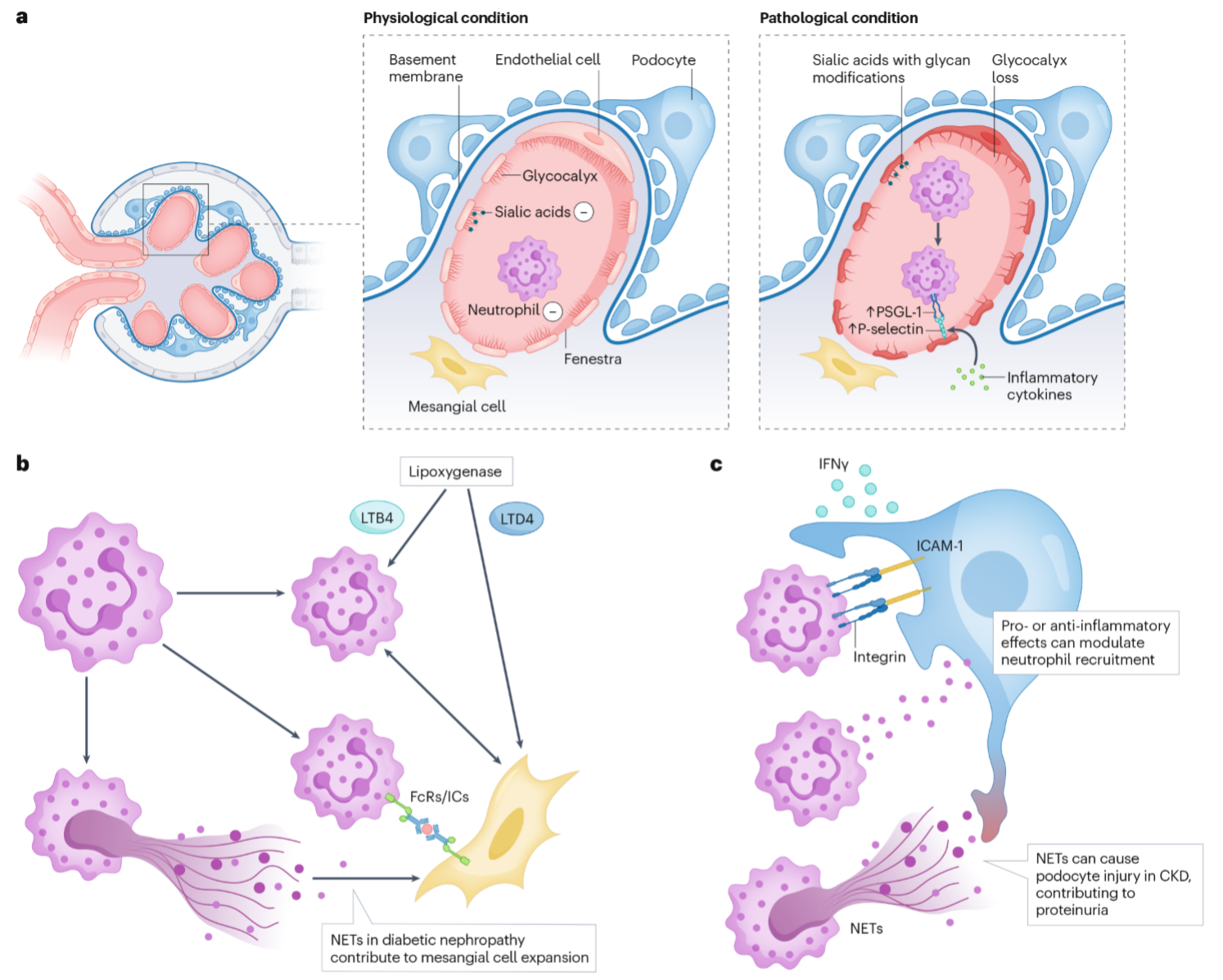

NETsは生体防御に不可欠である一方、その細胞毒性、血栓形成性、自己抗原性のために自己損傷のリスクも有しています。好中球とNETsは、急性腎障害、血管炎、全身性エリテマトーデス、血栓性微小血管障害、慢性腎疾患といった腎臓が障害されるさまざまな病態の形成に関与しています。糸球体毛細血管壁の病理学的変化は腎内への好中球浸潤を促進し、浸潤した好中球は腎臓に存在する細胞、特にメサンギウム細胞や糸球体上皮細胞との相互作用を通じて組織損傷や炎症を拡大すると考えられています (図1)。本総説では、好中球の多様性について、NETsとは何か、好中球と糸球体構成細胞の相互作用について、腎疾患の病態形成における好中球とNETsの役割について、多くの文献を引用し詳述しています。これらを理解することは、好中球の活性化とNETsを標的とした腎疾患に対する新しい治療戦略の開発につながります。

図1. 好中球と糸球体構成細胞の相互作用

- 糸球体毛細血管への好中球浸潤。糸球体内皮細胞には70〜100 nmの孔があいていますが、好中球は通常、サイズ制限と電荷障壁のために通過できません。しかし、糸球体毛細血管が障害される病理学的条件下では、毛細血管壁のサイズ制限と電荷障壁が損なわれ、白血球尿が生じます。糸球体内皮細胞上のP-セレクチンと好中球細胞膜上のPSGL-1などの相互作用が、好中球の血中から尿中への移動を媒介しています。

- メサンギウム細胞との相互作用。糸球体毛細血管を越えた好中球は、メサンギウム細胞と相互作用します。ロイコトリエンB4 (LTB4) は好中球に、ロイコトリエンD4 (LTD4) はメサンギウム細胞に作用して、これらの相互作用を促進します。さらに、好中球とメサンギウム細胞はFcγ受容体 (FcγRs) や免疫複合体 (ICs) を介しても相互作用します。また、NETsはメサンギウムの拡張に寄与します。

- 糸球体上皮細胞との相互作用。糸球体毛細血管を越えた好中球は、糸球体上皮細胞と接触します。IFN-γは糸球体上皮細胞上のICAM-1発現を誘導し、これは好中球細胞膜上のインテグリンと結合します。好中球から放出される顆粒やNETsは糸球体上皮細胞を損傷し、慢性腎疾患におけるタンパク尿の原因となります。糸球体上皮細胞は好中球の走化性を高めるサイトカインを放出する一方、IL-6シグナル伝達を調節し、好中球の動員を減少させることによって抗炎症効果も発揮します。

出版情報

・研究論文名

Neutrophils and NETs in kidney disease(腎疾患における好中球と好中球細胞外トラップ)

・著者

中沢大悟1、益田紗季子2、西端友香2、楠(渡辺)加奈子1、外丸詩野3、石津明洋2

1北海道大学大学院医学研究院免疫・代謝内科学教室

2北海道大学大学院保健科学研究院病態解析学分野

3北海道大学病院病理部/病理診断科

・ジャーナル

Nature Reviews Nephrology

※IFおよびカテゴリーランキング

IF 28.7, 1/126 in Urology and Nephrology

・DOI

https://doi.org/10.1038/s41581-025-00944-3

・掲載日

2025年3月18日

※詳細は、北海道大学プレスリリースをご覧ください。

お問い合わせ先

北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野

教授 石津 明洋

E-mail:aishizu[at]med.hokudai.ac.jp [at]を@に変えてください