心臓超音波法による右室収縮機能指標の最適な計測方法を提唱(病態解析学分野 村山迪史助教)

ポイント

- 心疾患患者において強力な予後予測因子となる右室収縮機能指標である三尖弁輪収縮期移動距離の最適な計測方法を提唱した。

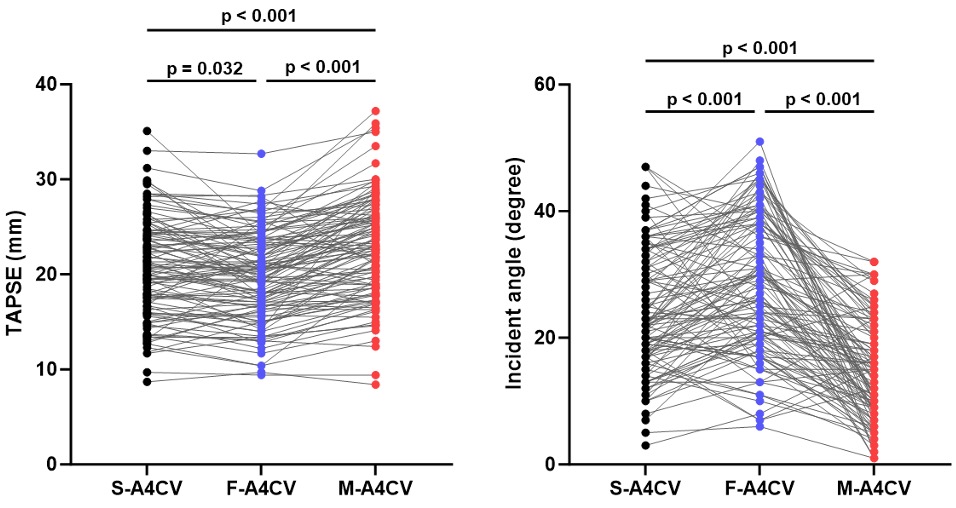

- 米国心エコー図学会の診療ガイドラインに掲載されている右室機能評価のための3つの断面のうち、RV-modified apical 4-chamber viewで計測した三尖弁輪収縮期移動距離は、他の2断面で計測したものに比し、超音波入射角度が小さく、計測値が大で、かつ角度非依存性の右室ストレインと良く相関した。

- RV-modified apical 4-chamber viewを用いて計測した三尖弁輪収縮期移動距離は、他の2断面で計測したものに比し、検査者間ならびに検査内再現性に優れた。

概要

北海道⼤学⼤学院保健科学研究院の村山迪史助教と加賀早苗准教授らの研究グループは、心疾患患者を対象に、世界で最も広く使用されている右室収縮機能指標である三尖弁輪収縮期移動距離(TAPSE)の最適な計測方法を検討しました。

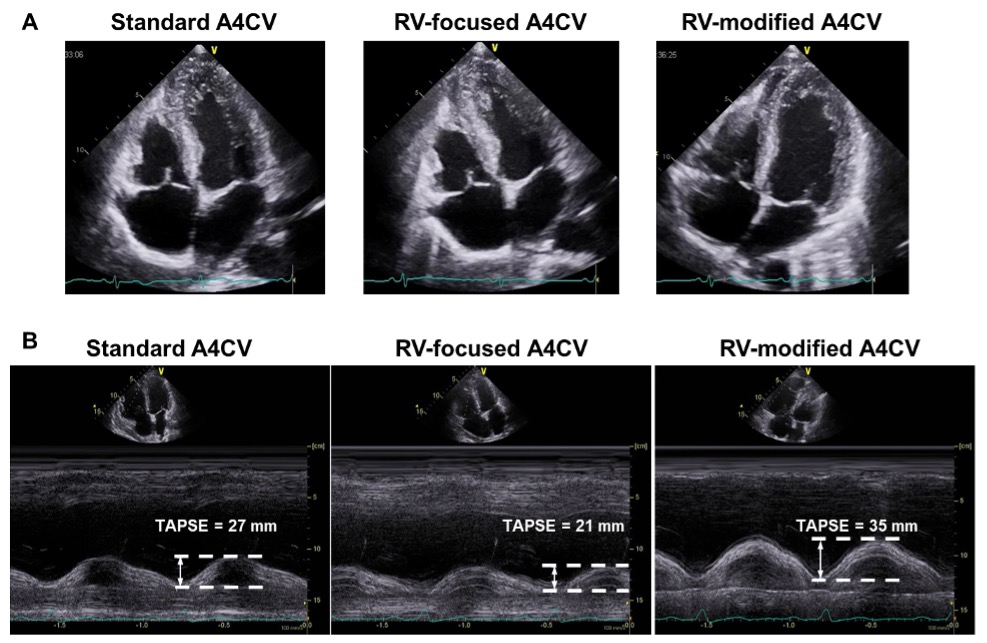

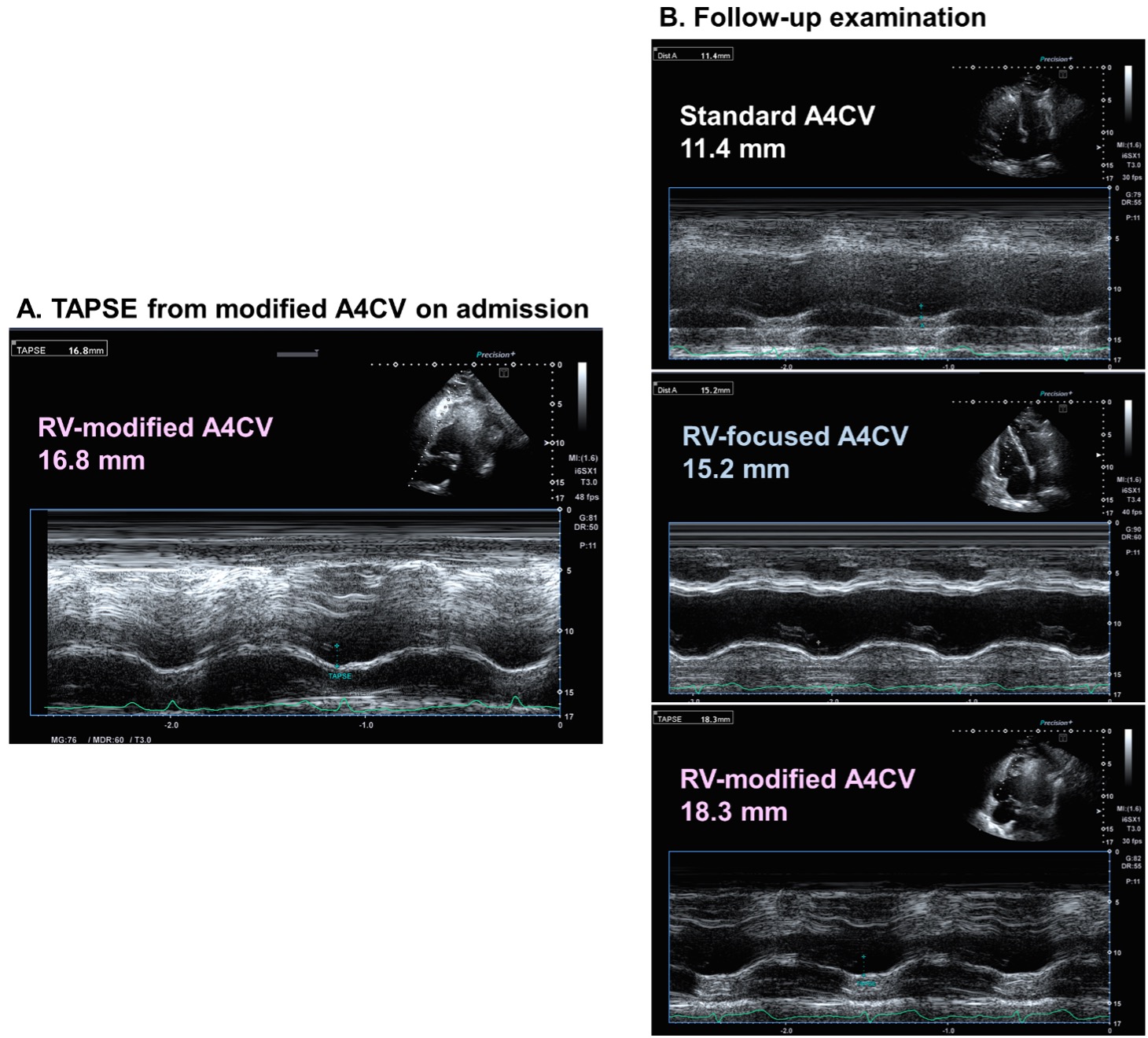

近年の研究により、右室収縮機能が心疾患患者の生命予後を規定することがわかってくるにつれ、その心エコー法による簡便で実用的な評価法として、TAPSEを計測する機会が増えてきました。米国心エコー図学会の診療ガイドラインには、右室を描出するための断面として、standard apical 4-chamber view、RV-focused apical 4-chamber viewおよびRV-modified apical 4-chamber viewの3断面が記載されていますが、TAPSEの計測にいずれを用いるべきか示されていません(図1)。そこで、北海道大学病院において心エコー検査を行った心疾患患者113例を対象に、TAPSEの計測に最も適する断面はどれかを検討しました。その結果、RV-modified apical 4-chamber viewで計測したTAPSEは、他の2断面で計測したものに比し、超音波入射角度が小さく計測値が大で(図2)、かつ角度非依存性の右室ストレインと良好に相関することがわかりました。加えて、RV-modified apical 4-chamber viewを用いて計測したTAPSEは、他の2断面で計測したものに比し、検査者間および検査内再現性優れました。さらに、計測断面をRV-modified apical 4-chamber viewに統一することにより、治療効果判定を正確に行えることがわかりました(図3)。

本研究の成果は、日常臨床における正確な右室収縮機能評価に貢献し、循環器診療に携わる医療従事者にとって明日からの実務に直結する知見といえます。本研究の成果は、1月14日に、米国心エコー図学会の機関誌に公開されました。

図1.右室を評価するための3断面であるstandard apical 4-chamber view(A4CV)、RV-focused A4CVおよびRV-modified apical A4CV(A)、ならびに各断面で記録したTAPSEを示す(B)。RV-modified A4CVで計測したTAPSEが最も大きいことがわかる(B)。

論文情報

・論文名

Optimal Cut Plane for Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion Measurement

・著者

Michito Murayama a,b, Sanae Kaga a,b, Hisao Nishino b, Yusuke Yanagi b, Mana Goto b, Fuka Ando b, Shinobu Yokoyama b, Marina Yamaguchi c, Kazunori Okada d, Masahiro Nakabachi d, Makoto Kambayashi e, Yui Shimono e, Kosuke Nakamura e, Yoji Tamaki e, Suguru Ishizaka e, Hiroyuki Iwano b,f, Toshiyuki Nagai e, Toshihisa Anzai e

a Department of Medical Laboratory Science, Faculty of Health Sciences, Hokkaido University, N12, W5, Kita-ku, Sapporo 060-0812, Japan

b Diagnostic Center for Sonography, Hokkaido University Hospital, N14, W5, Kita-ku, Sapporo 060-8648, Japan

c Japan Community Healthcare Organization, Hokkaido Hospital, 3-18, Nakanoshima 1-jo 8-chome, Toyohira-ku Sapporo 062-0921, Japan

d Department of Clinical Laboratory Sciences, Faculty of Health Sciences, Japan Healthcare University, Tsukisamu Higashi 3-jo 11-1-50, Toyohira-Ku, Sapporo 062-0053, Japan

e Department of Cardiovascular Medicine, Faculty of Medicine and Graduate School of Medicine, Hokkaido University, N15, W7, Kita-ku, Sapporo 060-8638, Japan

f Division of Cardiology, Teine Keijinkai Hospital, Sapporo, Japan

・ジャーナル

JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY

(IFおよびカテゴリーランキング:IF 5.4, CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMSカテゴリーランキング 16%(Q1))

・DOI

10.1016/j.echo.2024.12.013

・掲載日

2025年1⽉14⽇

お問い合わせ先

北海道大学大学院保健科学研究院 病態解析学分野

助教 村山 迪史

E-mail:m.michito6080 [at] gmail.com [at]を@に変えてください